自作PCのハードルの1つに、ケーブルの差し込み先が分かりにくい事があります。

パーツを組み立てている時、どのケーブルをどこのコネクタに差し込むか、初心者には非常にわかりにくいです。

私も初めて自作PCを組み立てた時、配線が分からず、自作PC経験者の方に質問した経験があります。

本記事は、自作PCをやりたい人に対し、基本的な自作PCの配線について紹介します。

自作PCの配線で悩んでいる方にとって、参考となれば幸いです。

基本的な配線の考え方

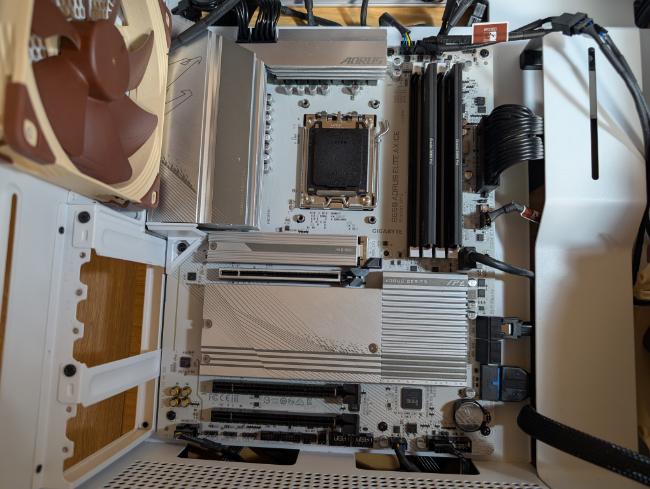

PCはマザーボード中心に、ケーブル配線をします。各パーツのケーブルがマザーボードに繋がります。

そのため、マザーボードの側に様々なコネクタがあります。

ケーブルの種類は、簡単にまとめると、4種類あります。

- 電源ユニットからのケーブル

- ファンケーブル

- PCケースからのケーブル

- SATAケーブル

それぞれのケーブルと配線を紹介します。

電源ユニットからのケーブル

電源ケーブルの接続先を紹介します。

CPU電源ケーブル

マザーボードの上側にあるCPUに電力を供給するコネクタです。

マザーボードによって、1口、2口とコネクタがあります。

接続に使う電源端子には、CPUと記載されている事が多いです。

コネクタが1口と半分になっている場合、電源ケーブルが分離できるため、分離させて接続します。

電源ユニットでは、CPUの記載があるコネクタにケーブルを接続します。

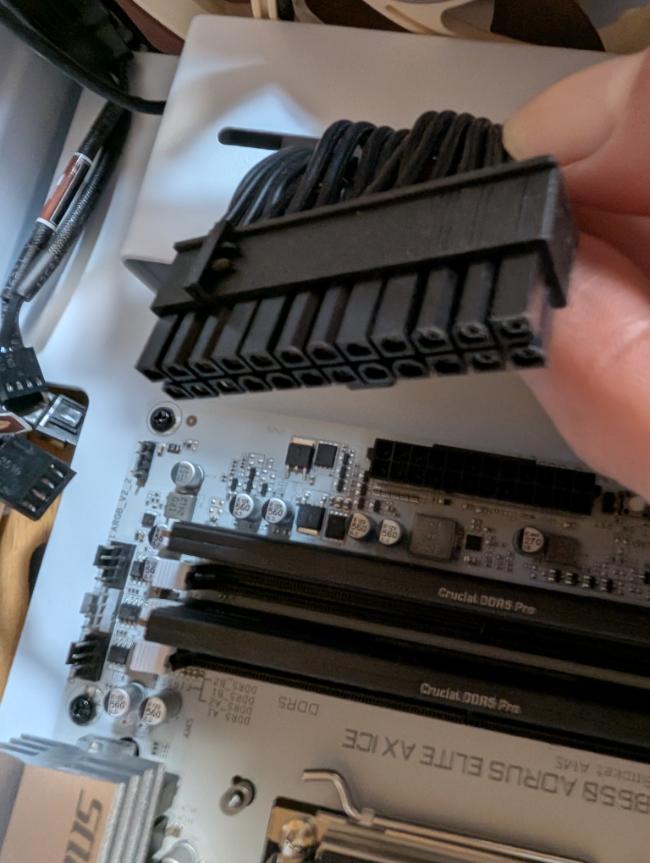

マザーボード電源ケーブル

マザーボードへ電源供給するコネクタで、最も幅の長いコネクタです。

電源ケーブルも差し込み口の長いケーブルを利用します。

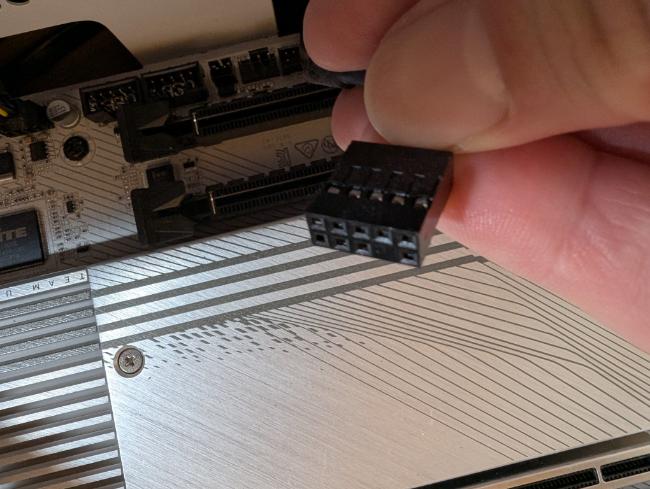

グラフィックボード電源ケーブル

グラフィックボードに取り付ける電源ケーブルです。

事前にマザーボードにグラフィックボードを取り付けた後、電源ケーブルを取り付けます。

ケーブルの種類は、12VHPWRとPCI Expressの2種あり、グラフィックボードに取り付けられている端子によって使い分けます。

ほとんどのグラフィックボードは、PCI Express電源端子を利用します。

電源ユニットは、8Pin PCI-Eの記載場所に差し込みます。

Nvidiaのグラフィックボードで、40シリーズ以降で、一部のハイエンドグラフィックボードでは、12VHPWRを使います。

電源コネクタにも、12VHPWRの差し込み口があるため、利用します。

12VHPWRのグラフィックボードには、PCI Expressコネクタを12VHPWRに変換するケーブルがグラフィックボードに付属しているため、12VHPWRを必ず準備する必要はありません。

SATA電源ケーブル

SSDやHDD、補助パーツで電源供給が必用なパーツに対し、利用します。

複数のコネクタがついているため、1本のケーブルで、複数のパーツに接続します。

電源ユニットには、SATAの記載がある部分に差し込みます。

ファンのケーブル

利用したファンのケーブルを取り付ける先について、紹介します。

各ファン端子をマザーボードに接続し、ファンを動作させます。

マザーボードによって、端子の数が変わりますが、複数のファンコネクタがマザーボードに備えられています。

ファン端子が足らない、マザーボードを利用する場合、ファンコネクタを拡張するファンハブの利用をおすすめします。

注意点

CPU_FANが1か所あります。

この部分にFAN端子が刺さっていない場合、PC起動時にエラーで動作しない場合があるため、ご注意ください。

SATAケーブル

SSD/HDDを追加するときに利用します。

SATA電源ケーブルとSATAケーブルをSSD/HDDに取り付け、利用します。

マザーボードのSATAコネクタに取り付けます。

ケーブルの端子は、L字や平なコネクタ種類があります。マザーボードの取り付け先に合った接続をします。

PCケースの配線

PCケースから伸びているケーブル類をマザーボードに取り付ける必要があります。

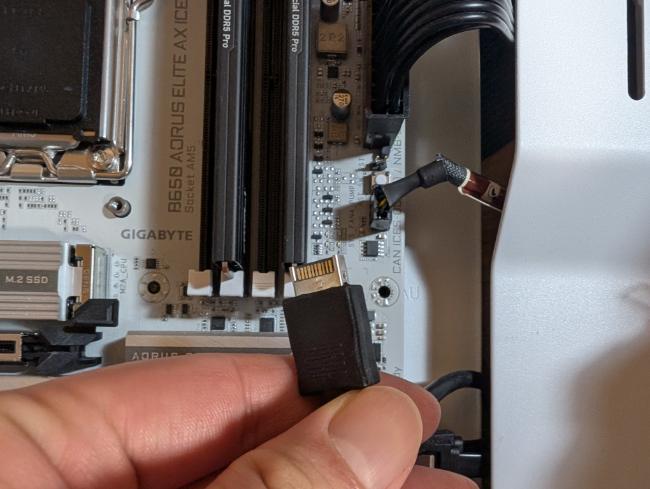

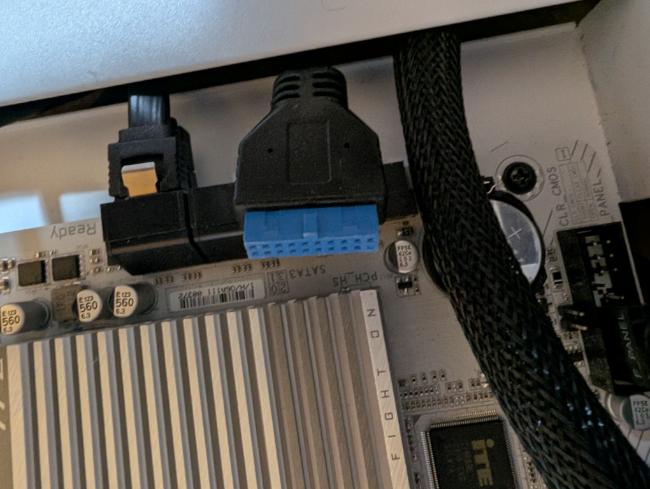

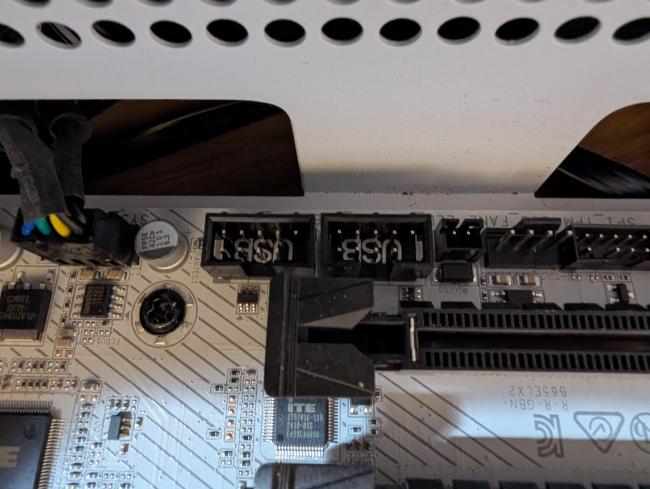

USBコネクタ

USBコネクタは3種類あります。

「USB3.1/3.2とType-C」を使える様にするコネクタと、「USB3.0」を利用するコネクタ、「USB2.0」を利用するコネクタです。

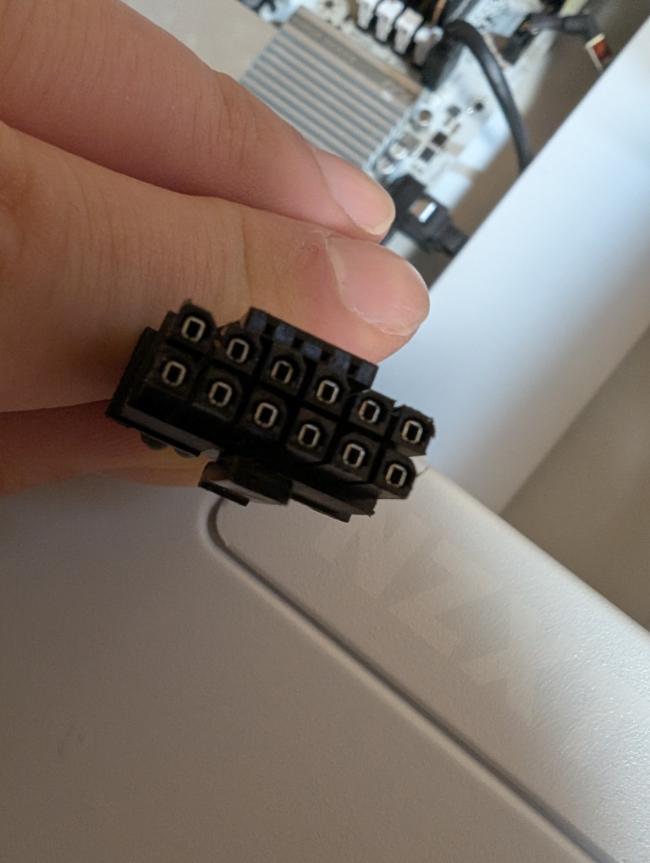

USB3.1/3.2とType-Cの端子は、平らな接続コネクタです。

細い端子を挿しこみ、利用できます。

USB3.0の端子は、横に長い差し込み式のケーブルです。

スリッドの入った差し込み口に取り付けます。

USB2.0のコネクタも、長方形のコネクタです。

HD AUDIOコネクタ

音響機材の端子です。

コネクタは長方形の形で、右上1か所のピンが備わっていないものを使います。

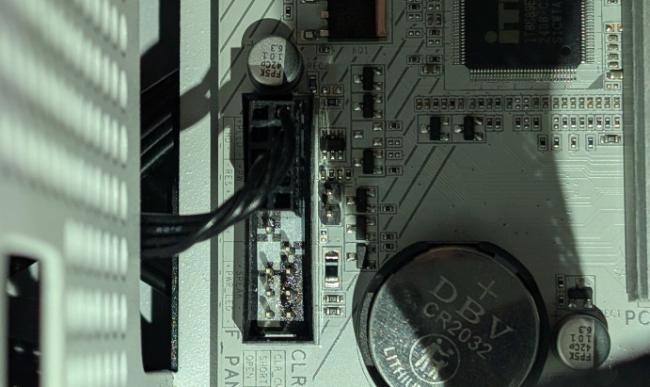

電源のスイッチコネクタ

電源のスイッチ端子は、まとまっている場合と、バラバラな場合があります。

最近のPCケースは、まとまった場合がありますが、基本的にバラバラな場合が多いです。

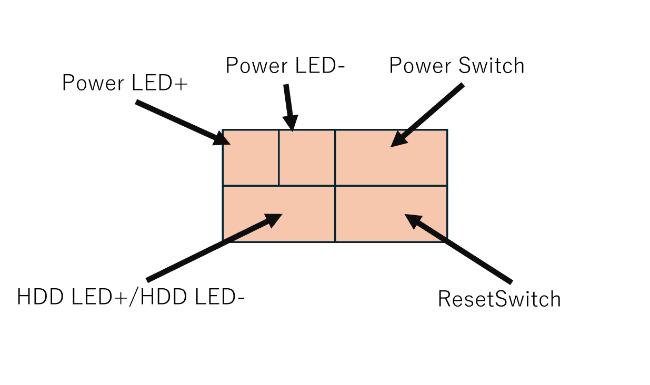

接続先は、マザーボードの右下コネクタに取り付けます。

まとまった電源スイッチコネクタは、そのまま端子の形に合わせ、取り付ける事で問題ありません。

バラバラなコネクタは、各マザーボードの取り扱い説明書を読みながら、端子の配置を並べて取り付けます。

コネクタの順番は、マザーボードやPCケースのマニュアルを確認ですが以下の並びが多いです。

左上から、「PowerLED+」「PowerLED-」「PowerSwitch」、左下から、「HDD LED+/HDD LED-」「ResetSwitch」という並びです。

まとめ

初めて自作PCに取り組む時、困る事の1つとして、ケーブル配線があります。

配線を調べつつ、取り扱い説明書を見る事で、理解が深まります。

本記事は、参考情報としていただき、各種マニュアルを確認しながら組み立て、困る部分を少なくしていただければ、幸いです。

本記事が、自作PC組み立て時、手順は分かったものの配線で困った方の参考となれば幸いです。

以上です。